Das politische System in der Schweiz

Die Schweiz hat ein einzigartiges, politisches System: politische Institutionen, Förderalismus, direkte Demokratie, konsensdemokratisches Regierungssystem und aussenpolitische Neutralität. Schweizer Bürger:innen können per Abstimmung in vielen gesellschaftlichen Prozessen mitbestimmen und Referenden gegen Beschlüsse des Parlaments ergreifen. Dieses direktdemokratische Verfahren erweitert die politische Teilhabe der Bürger:innen erheblich.

Abstimmungen sind regelmässige Gelegenheiten zur kollektiven Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Problemen aller Schweizer:innen. Der Ton hat sich zwar verändert, ist schärfer geworden, aber im Vergleich zu den europäischen Nachbarn ist es immer noch anders. Medien vermitteln angemessen. Das kennt man bei den europäischen Nachbarn anders. Die direktdemokratische Praxis ist Grundlage der politische Willensnation Schweiz, dem sehr besonderen Miteinander der kulturellen Vielfalt dieser Nation.

Eigentlich ein positives Bild, wäre da nicht das Legitimationsproblem. Die Schweiz war das erste europäische Land, in dem sich schon 1830 das Prinzip der Volkssouveränität nachhaltig durchsetzt. Aber das letzte europäische Land, das im 19. Jahrhundert die Juden und im 20. Jahrhundert die Frauen in den Souverän aufnahm. Das nationale Bürgerrecht ist der Hauptträger der Demokratie. Für die heutige Schweiz, das Migrationsland Schweiz, bedeutet diese Praxis starke Partizipation und scharfe Ausgrenzung gleichermassen. Ein drängender Grund über die Zukunft nachzudenken, Fragen zu stellen, Visionen zu entwickeln. «…die Befreiung aus der national-identitären Falle bietet die Chance für einen Neustart in der Diskussion über Demokratie und deren Weiterentwicklung.» (Lang 2020)

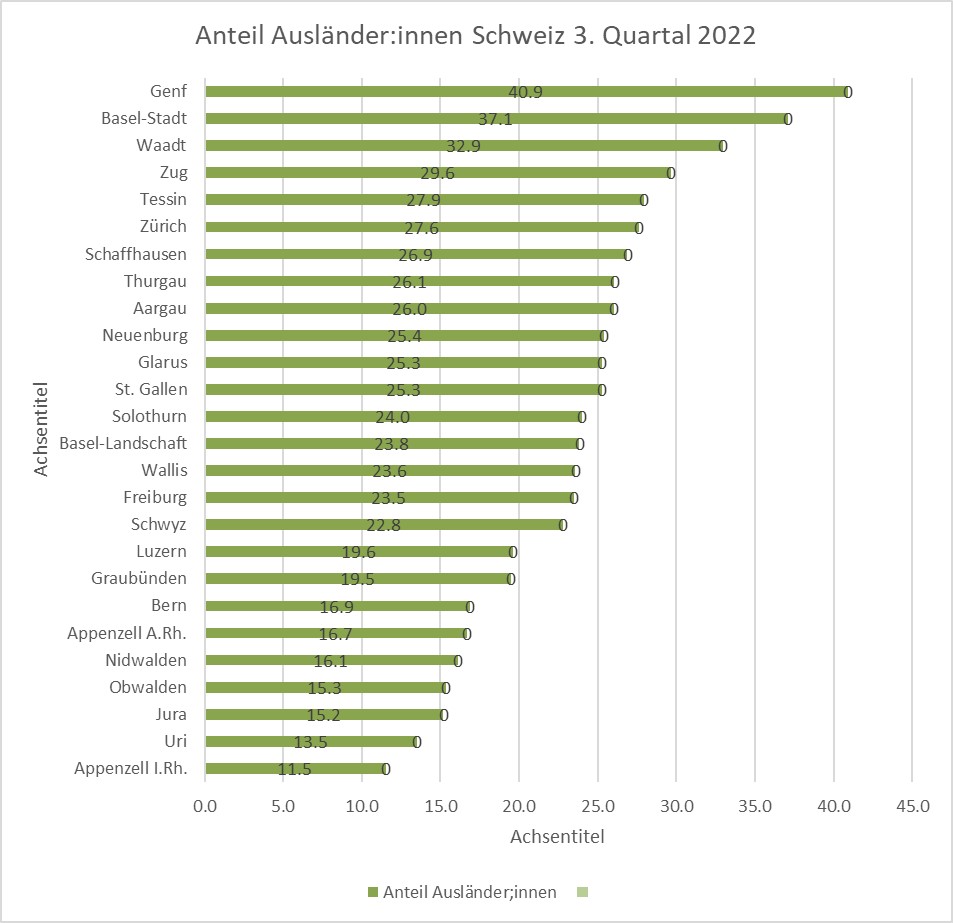

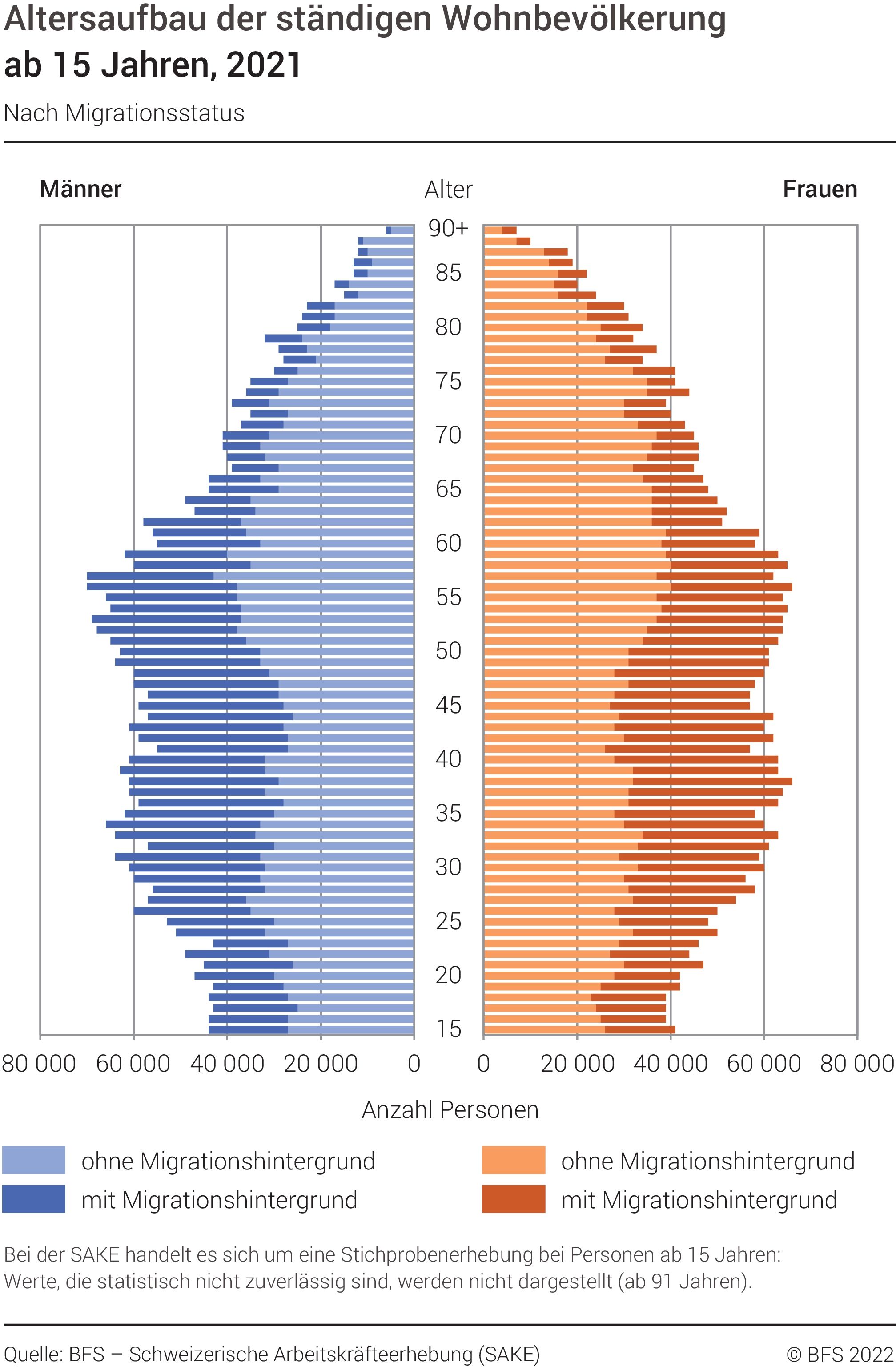

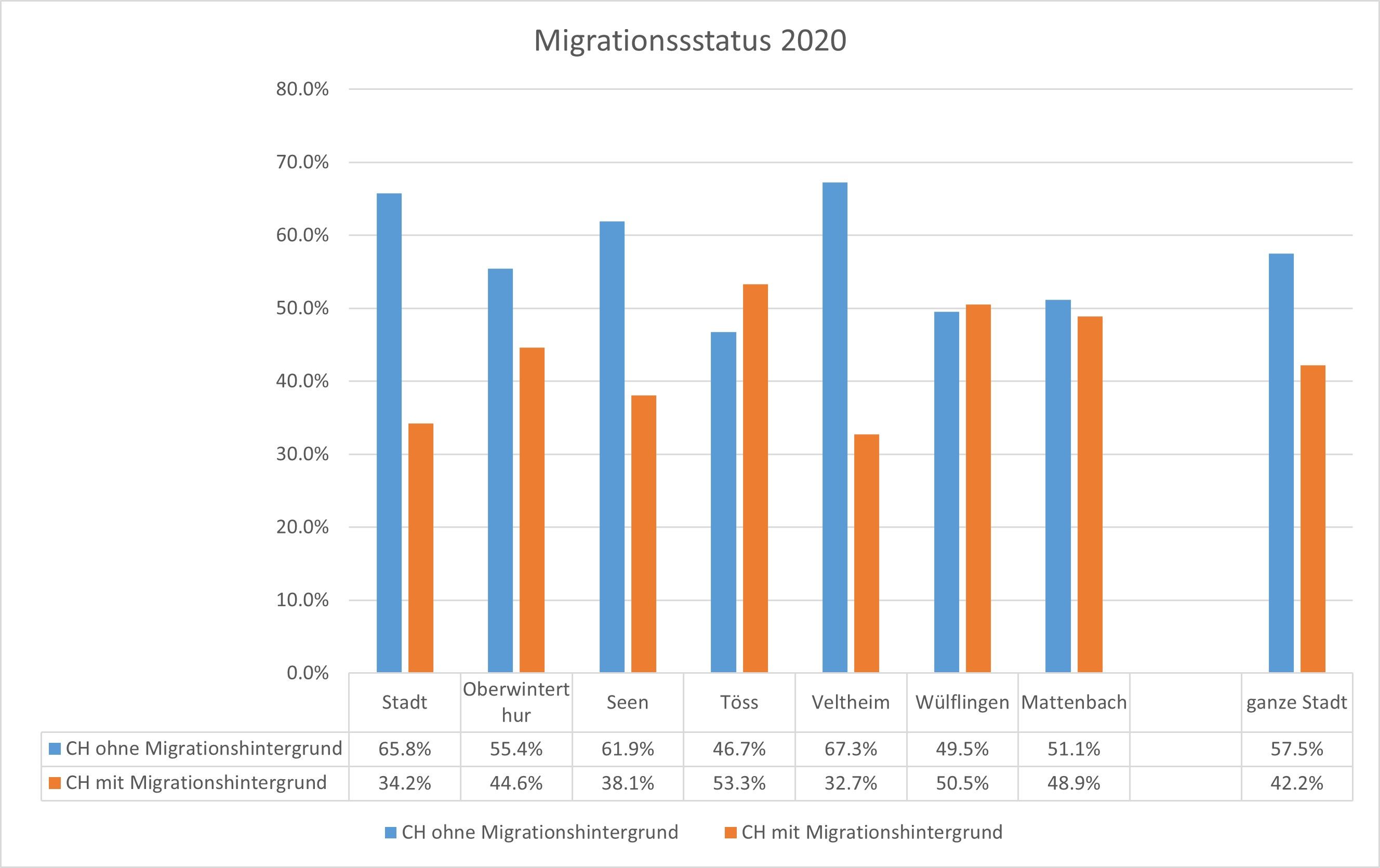

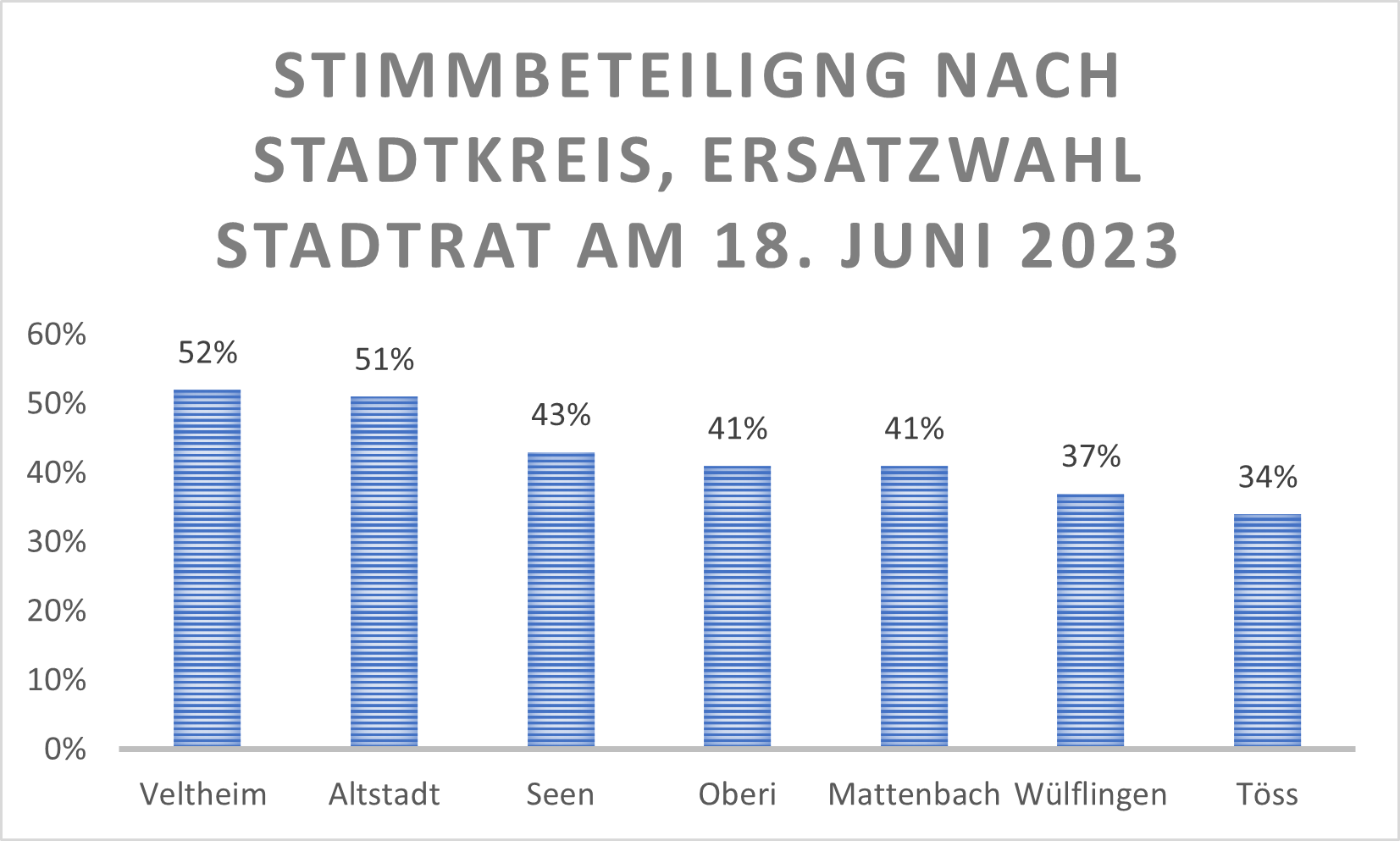

Eine Bestandsaufnahme: Die Beteiligung am Stimmprozess ist sehr selektiv. Neben der sozialen Unausgewogenheit – Stimm- und Wahlbeteiligung liegen generell tief und sozial Bessergestellte sind stark übervertreten- spiegelt der Ausschluss der in der Schweiz lebenden Ausländer:innen die Problematik der Bürgerdemokratie. Übertragen wir doch diesen Umstand in Zahlen. Zum Beispiel Abstimmung Ja zum Verhüllungsverbot im März 2021: 51,2 % Ja-Stimmen, Stimmbeteiligung lag bei 51,4 %, jedoch sind nur 75 % der Wohnbevölkerung schweizweit stimmberechtig. Dann entspricht der Ja-Stimmenanteil nur noch 19,74 % der Wohnbevölkerung, etwa nur einem Fünftel.

Wer ist das Volk?

Aber wer sind Frau und Herr Schweizer? Wer ist das Volk? Die Frage nach der Zusammensetzung des Volkes ist eine Frage des Dazugehörens und des Ausgrenzens. Die Souveränität einer bestimmten Gruppe, heute durch die Staatsangehörigkeit manifestiert, wurde ein anderes Mal durch Religionszugehörigkeit oder Geschlecht bestimmt. Nach harten Kämpfen und langen Wegen war allerdings eine Erweiterung der Gruppe möglich. Denken wir an die Einführung des Frauenstimmrechts.

«Aus der Optik der Rechtswissenschaft ist die Antwort eindeutig: Die Einführung des Ausländerstimmrechtes ist migrationspolitisch indiziert, demokratietheoretisch wünschbar und rechtlich geboten.» (Glaser 2017)

Digitale Demokratie

Die dringlichen Forderungen nach Erneuerung und der Weiterentwicklung der direktdemokratischen Werkzeuge schliessen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung ein. Dank digitaler direkter Demokratie verspricht man mehr Transparenz, unkomplizierte und kostengünstige Unterschriftensammlungen, Gerechtigkeit und ehrliche Teilhabe. Ein Verjüngen der direktdemokratischen Prozesse einerseits durch die Nutzung der digitalen Medien, aber auch durch die Stimmberechtigung ab 16 Jahren fordern andere. Erklärtes Ziel einer lebendigen, zeitgemässen Demokratie muss die Ausweitung der Partizipation sein, so dass ein Abstimmungsgefüge auch Abbild des tatsächlichen Gesellschaftsgefüges ist. Mit Vertrauen in den demokratischen Diskurs, dem Mut zur Diversität und der Absage an populistische Meinungsmache gilt es Veränderungen zu wagen.

Lesetipps

Direkte Demokratie Schweiz oder Volksrechte als "nice to have" - SWI swissinfo.ch

Es gibt sie, die Vergessenen und Ausgeschlossenen - SWI swissinfo.ch

Angeli, Oliviero: Migration und Demokratie. Ein Spannungsverhältnis. Reclam, Stuttgart 2018.

Lang, Josef: Demokratie in der Schweiz. Geschichte und Gegenwart. Hier und Jetzt, Baden 2020.

Lutz, Philipp, foraus Forum Aussenpolitik (Hg.) Neuland. Schweizer Migrationspolitik im 21. Jahrhundert. NZZ libro, Zürich 2017.

Daniel Graf, Maximilian Stern: Agenda für eine digitale Demokratie. Chancen, Gefahren, Szenarien, NZZ libro, Zürich 2018.

Glaser, Andreas (Hsg.): Politische Rechte für Ausländerinnen und Ausländer? Schriften zur Demokratieforschung. Zentrum für Demokratie Aarau. Schulthess Zürich 2017.